“Non lasciamo che uccidano i poeti”.

Produzione culturale, società, conoscenza e lavoro intellettuale in Pier Paolo Pasolini

mercoledì 9 febbraio 2022 ore 17.30, Sala del Minor Consiglio

C’è, lo giuro su Pan, un fuoco nascosto da qualche parte

sì, lo giuro su Dioniso, un fuoco sotto la cenere”

Callimaco, Antologia Palatina, XII, 139

Premessa

Lo slogan di dolore e volontà scritto su un anonimo striscione alzato durante i funerali di Pier Paolo Pasolini («non lasciamo che uccidano i poeti») è un’eco che tuttora vive come una ferita mai rimarginata. Sappiamo bene che non è facile parlare dello scrittore e regista di Casarsa ma la scelta di questa riflessione a due voci vuol essere una piccola, parziale «introduzione» all’opera pasoliniana nel quadro sociologico. L’opera di Pasolini costituisce, ancor oggi, uno spazio immenso di indagine e sembra proprio che, a dispetto della foltissima bibliografia critica che lo riguarda, sia sempre possibile aggiungere qualche tessera al variegato mosaico finora composto da voci diversissime che hanno trattato il suo lavoro. Infatti, quella pasoliniana è un’opera (tra poesia, cinema, teatro, narrativa, arti visive, saggistica e cronaca) che riesce a dialogare, come poche, con quasi tutti i generi espressivi del Novecento. Un dialogo, certo, impervio. Giammai esente da incomprensioni, contraddizioni, difficoltà e che tuttavia ha visto il nostro autore sempre disposto al confronto, anche a rischio di apparire isolato, conservatore o «fuori moda».

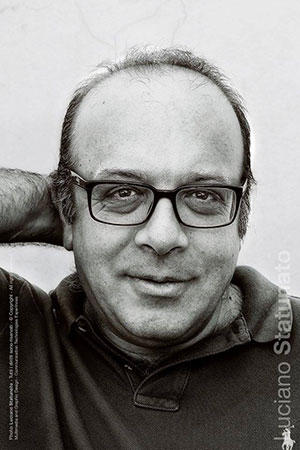

Ercole Giap Parini | Pasolini, la società, la conoscenza

Analizzeremo il Pasolini analista sociale. Lo scrittore infatti ha saputo avvicinare, superando le scontate derive della retorica o del narcisismo intellettuale tipicamente italiano, i campi più eterogenei della comunicazione e dell’arte, dimostrando di possedere una chiara consapevolezza dell’uso dei linguaggi, anche quelli più avanzati e insidiosi. E addirittura assumendo il ruolo, talvolta, di “profeta” di una situazione sociale e politica che negli ultimi anni si è rilevata sempre più ostica e opaca. In questa prima parte si affronterà il Pasolini impegnato a raccontare il fluire sociale del “suo” tempo, indagandone la versatilità intellettuale e il vigore dell’impegno politico-culturale costantemente teso a cambiare «lo stato delle cose» nella volontà di «costruire» un mondo “migliore” da inserire nei tracciati di un disegno antitotalitario, libero e aperto al cosmopolitismo (elementi che restano i confini entro cui leggere la complessa figura di Pier Paolo Pasolini). L’agire culturale-politico di Pasolini si muove in uno spazio di relazione dove accadono continui interscambi culturali dalle dinamiche dirompenti e plurime. E proprio nello scandaglio di questa È all’interno di questa complessità, che chiama in causa il ruolo dell’intellettuale nell’interazione dinamica e, talora, conflittuale con l’industria culturale e i processi sociali e mediali del suo tempo, che proveremo ad analizzare il suo rapporto di Pasolini con la produzione culturale in generale, sembra trovare per metterne in luce alcuni punti d’innovazione e prospettiva davvero uniche.

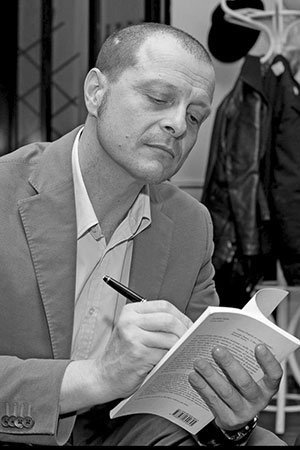

Alfonso Amendola | Pasolini e la comunicazione visiva tra cinema, teatro e arti

Dentro una duplice tensione (l’osservazione del reale e i modelli dell’azione) s’inserisce anche la profonda riflessione che l’autore realizza verso l’intero sistema delle lettere, delle arti e dello spettacolo. Un rapporto, quello di Pasolini con i prodotti culturali del suo tempo, che addensa uno spazio di riflessione ed operatività davvero importante e totalmente elaborato in una decisa e puntuale chiave prospettica. Il tema che sarà centrale in questa riflessione interna ai processi creativi è legato alla “rappresentazione” del corpo e dove l’obiettivo principe resta quello di evidenziare come le forme della sua ricerca (nello specifico cinema, teatro e pittura) sono sempre nel segno di un atto militante che a partire dagli anni Cinquanta attraversa e riconfigura tutta la produzione culturale e mediale italiana. Con un nodale richiamo ad Antonio Gramsci (consapevoli che sia in Pasolini e sia in Gramsci troviamo «piena coscienza dei meccanismi produttivi dell’industria culturale, dei suoi modi diretti e indiretti di socializzare l’interesse capitalistico come sensibilità artistica, come uso del tempo libero, come forma generale del consumo estetico e intellettuale» Abruzzese, 1979).